お客さまの安全を守るための設備・取り組み

危険を未然に防ぐ、さまざまな装置を導入しています。

ホーム

列車非常通報装置

ホーム上の危険を運転士に通報

ホーム上で、お客さまや列車運行への危険がある場合、列車の運転士に知らせる装置です。

非常通報ボタンを押すと、ランプが点滅しブザーが鳴動します。防護無線方式は近傍の列車に警報音を鳴動させ、表示灯方式は非常灯が交互点滅し同時に警報音が鳴動します。

乗降監視用テレビ( I T V )

乗降時の死角を無くして安全を確認

列車の長編成化により、列車の前部や曲線ホームなどお客さまの乗降状態が車掌から確認しづらい場所では、補助手段として83駅にカメラおよびモニターを設置しています。

列車進入警報装置

列車の接近を知らせる回転灯と警報音

列車が駅に近付くと、線路脇に取り付けられた黄色回転灯が点灯し、同時に警報音で列車の進入を知らせます。

ホームドアの設置

ホーム下への転落を防止

1日あたりの乗降人員10万人以上の駅について、ホームドアの整備を推進しました。

【整備が完了した駅】

池袋(2~6番ホーム)、練馬、西武新宿、高田馬場、所沢、国分寺

2021年5月現在

画像監視装置

ワンマン運転を行っている路線に導入

多摩川線および多摩湖線のワンマン運転区間に導入しています。ホームに設置した監視カメラ画像を、多摩川線は白糸台駅、多摩湖線は国分寺駅へ伝送し集中監視しています。

異常時には列車非常通報装置を遠隔作動させ、運転士に危険を知らせます。

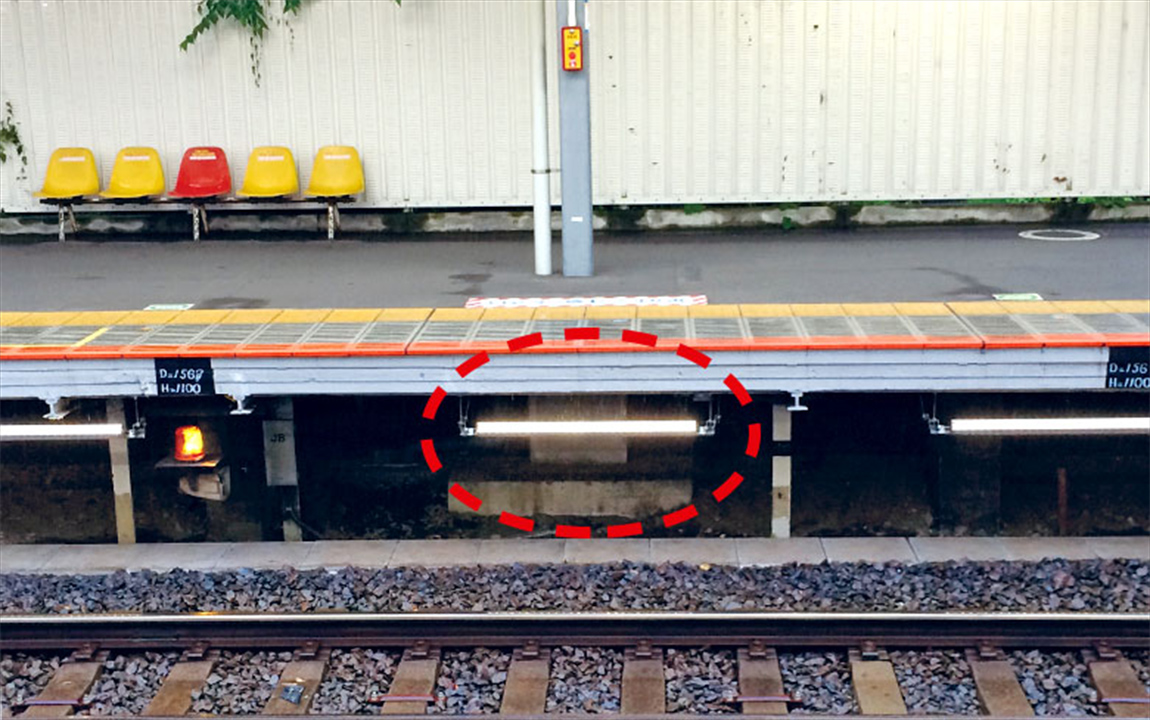

ホーム下避難場所

もしもの際に命を守る待避スペース

お客さまが線路上に転落し、電車が接近している場合に安全を確保するためのスペースです。避難場所には、分かりやすくオレンジ色のマーキングを施しています。75駅179ホームに設けています。

ホームの安全を確保する各種設備

ホームの安全性向上

足元注意喚起灯・音声転落防止装置

光や音声により、足元への注意を促す装置を設置し、ホーム下への転落防止を図っています。

転落防止ゴム

電車とホームの隙間が広い稲荷山公園駅の上りホーム側面の一部などに、くし型状のゴムを設置し、隙間を狭めることで転落を防止しています。

内方線付き・JIS規格対応の点状ブロックの整備

目の不自由な方に対しホームの内側をお知らせすることで、ホーム上の安全を提供しています。

ホーム隙間転落検知システムの導入

曲線ホームにおいて列車とホームの隙間に転落したお客さまを発見する装置を、2019年7月1日から新井薬師前駅の下りホームに、2020年2月27日から萩山駅3番ホームに設置しました。

2021年7月15日現在

踏切

踏切設備

さらなる踏切の減少を目指して

踏切の自動化や立体交差化を進めてきた結果、踏切事故が著しく減少しています。

今後も安全輸送のため、踏切の除却を図っていきます。

踏切支障報知装置・支障検知装置

異常を知らせるとともに、危険を察知する装置

踏切道に支障が発生した際、列車に停止信号を現示する装置で、以下の装置で構成されています。

支障報知装置(非常ボタン)

踏切際の非常ボタンを押すと、表示装置が動作し列車に踏切の異常を知らせます。全踏切に設置しています。

支障検知装置

踏切に自動車などの支障物がある場合、レーザー光線網などにより支障物を自動検知し、表示装置を動作させます。

特殊信号発光機

5つの赤色灯が2灯ずつ循環明滅する特殊信号発光機で、列車へ踏切の異常を知らせます。

列車情報装置(急緩行列車選別装置)

警報時間の均一化と誤通過防止のために

踏切の警報時間の均一化および中間駅での列車誤通過防止対策として列車種別選別方式による列車情報装置を設けています。

この装置は、運行管理システム(SEMTRAC)のダイヤ情報に基づき、列車種別に応じて踏切の警報開始地点を自動的に変えることができる装置です。

また、列車種別により、通過駅・停車駅を判別し、停車駅へ接近した際、運転士へ停車を知らせる機能も有しています。

2021年7月15日現在

車両設備

車内非常通報装置

車内で異常があった場合の通報手段

車内での異常発生を乗務員に知らせる装置で、各車両に2~3ヵ所設置しています(一部の車両を除く)。また、一部の車両では、乗務員と直接通話もできます。なお、車内の設置場所をより分かりやすくするために、装置本体と付近には「SOSシール」を貼付し、目立つようにしています。

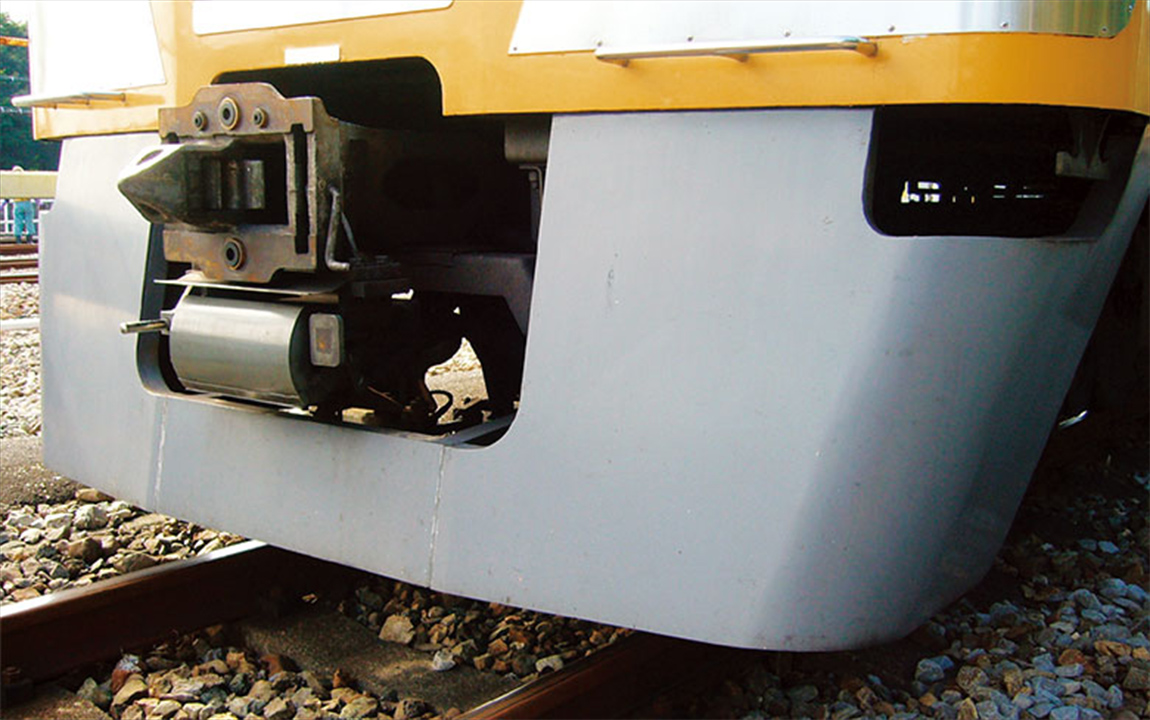

前面下部覆い

衝撃や脱線などを防ぐ

車両の前面下部をカバーする部分のことで、スカートとも呼ばれています。障害物の巻き込み防止のほか、床下機器の損傷防止、衝撃を和らげ脱線を防ぐ役割があります。

車両連結部分の外幌

転落事故を未然に防ぐ

車両連結部分に設けたゴム製のホロのことで、ホームを移動されるお客さまの連結部分への転落事故を未然に防ぐためのものです。

連結部転落防止放送装置

音声による案内放送

運転室付きの車両同士を連結する際、連結部分に外幌を設置できず、連結部分に大きなすき間が生じます。このような場合にお客さまが転落する事故を防止するために、案内放送が流れる装置を一部の運転室付き車両に設置しています。列車の中間部に運転室付き車両があり、停車中にドアを開けている際に音声が流れます。

2021年7月15日現在